段学香1,张光红1,郭付祥2,杨恩品1

(1.云南中医药大学,云南 昆明 6505002;2.腾冲市中医医院,云南 腾冲 679100)

皮肤溃疡为局限性皮肤或黏膜缺损形成的创面,可深达真皮或更深位置,可由感染、损伤、肿瘤、血管炎等引起,包含感染性溃疡、皮肤创伤性溃疡、下肢静脉性溃疡、糖尿病足溃疡、褥疮等,其中慢性皮肤溃疡病因繁多、病机复杂、病程漫长、愈合较慢、愈后可留有瘢痕,给患者的生活和工作带来极大困扰,随着人口老龄化以及全球肥胖和糖尿病发病率的增加,在全球造成严重的发病率和经济负担,是皮肤科医师在临床上面临皮肤溃疡修复的难题[1-2]。

中医认为皮肤溃疡属于“疮疡”“臁疮”“脱疽”等范畴,在临床上治疗溃疡积累了丰富的经验,为后世留下了大量验方效方。《中华医方》[3]由南京中医药大学研究员孙世发带领团队编撰且于2015年问世,全书共12册,收载方剂88489首,该书填补了明代《普济方》问世至今620余年以病症列方之大型方书的历史空白。本书以中医病症为目,兼及部分现代西医疾病,每病症首先简介其病因病机、治疗大法等基本内容。本研究利用数据挖掘技术,总结分析《中华医方》中皮肤溃疡内服方剂的用药规律,以期为皮肤溃疡的治法选药提供参考。

1 研究对象及方法

1.1 数据来源

选用《中华医方》中收录的溃疡内服方剂为研究资料。

1.2 数据规范

中医物名称根据《中药学》[4]和2020年版《中华人民共和国药典》[5]记载名称,对《中医方剂大辞典》中存在同种中药的不同入药部位、异名同药以及中药名称因品种、地域、炮制等不同而存在差异的中药进行统一规范,未涵盖的药物不予录入,如芎藭、芎䓖统称川芎,薰陆香称为乳香等;细茶、老黄米、孩儿茶、飞黄丹等不予录入。

1.3 数据库的建立

将入选中药的功效、类别、药性、药味及归经等,采用二分类的量化方法处理,将每味中药按“无=0,有=1”进行赋值,录入Excel并建立原始资料数据库。

1.4 数据处理

运用Excel软件对药物频次进行分析,其中用方频率=出现频次/方剂总数,用药频率=出现频次/中药总频次。采用Weka 3.8对中药潜在关联规则进行分析,采用UCINET与NetDraw、Cytoscape 3.6.1绘制可视化中心度分析图。

2 结果

经上述方法筛选,共纳入《中华医方》治疗溃疡内服方剂26首,其中涉及中药77味,累计使用中药总频次270次,药性总频次270次,药味总频次431次,归经总频次793次。

2.1 高频中药使用分布

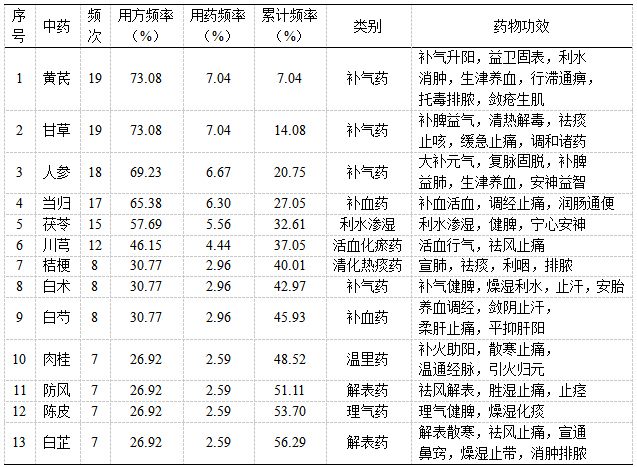

使用频次>6的中药分别为黄芪、甘草、人参、当归、茯苓、川芎等13味药,以上中药累计使用频次152次,累计占药物总频次的56.29%;统计结果,见表1。

表1 皮肤溃疡内服方剂的高频中药分布表

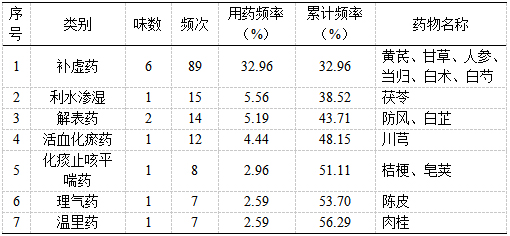

2.2 高频中药类别分布

使用频次>6的中药类别分别为补虚药、利水渗湿药、解表药、活血化瘀药等。其中补虚药类>利水渗湿药类>解表药类>活血化瘀药类,以上药类的中药累计使用频次129次,累计占总频次的48.15%;统计结果,见表2。

表2 皮肤溃疡内服方剂的高频中药类别分布表

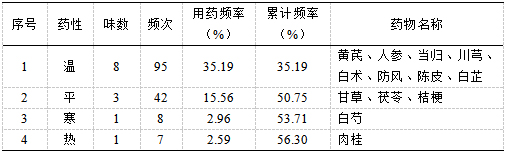

2.3 高频中药药性分布

使用频次>6的中药药性分布为温性、平性、寒性、热性。其中温性药类使用频次35.19次,占药性总频次的35.19%;统计结果,见表3。

表3 皮肤溃疡内服方剂的高频中药药性分布表

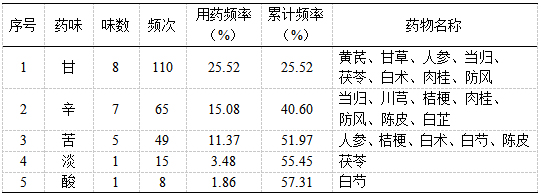

2.4 高频中药药味分布

使用频次>6的药物药味分布为甘味、辛味、苦味、淡味、酸味。其中甘味药类>辛味药类>苦味药类,以上药类的中药累计使用频次224次,累计占药味总频次的51.97%;统计结果,见表4。

表4 皮肤溃疡内服方剂的高频中药药味分布表

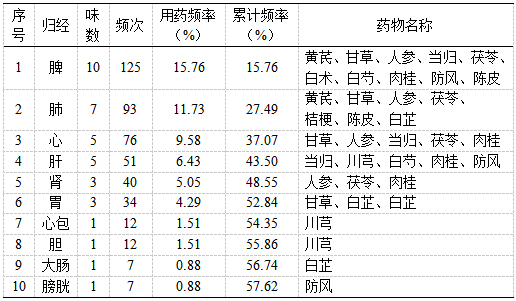

2.5 高频中药归经分布

使用频次>6的中药归经分布为脾经、肺经、心经、肝经、肾经、胃经等。其中脾经>肺经>心经>肝经>肾经>胃经,以上归经的中药累计使用频次419次,累计占归经总频次的52.84%;统计结果,见表5。

表5 皮肤溃疡内服方剂的高频中药归经分布表

2.6 高频中药关联规则

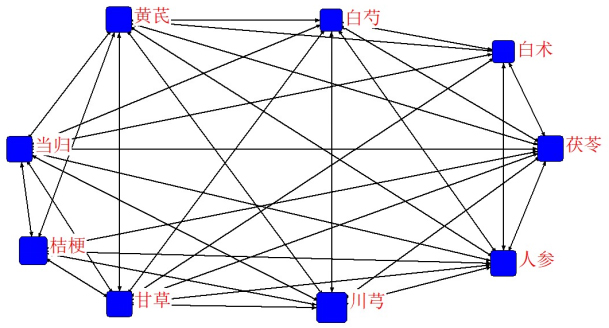

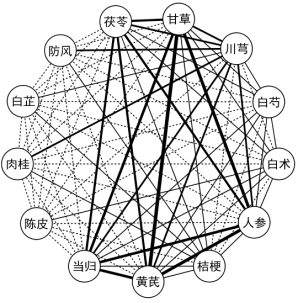

支持度测量关联的普遍性,是前项A的记录与总记录的比值;置信度测量精确度(可信度),是前项A也包含后项B的记录数与所有含A的记录数的比值;提升度用于度量规则是否可用的指标,是前项A也包含后项B的记录数与所有含B的记录数的比值。If A then B,则他的支持度为:S=p(A)/p(总);置信度为:C=p(A and B)/p(A);提升度为:L=p(A and B)/p(B)。本研究选择以最小支持度30%、最小置信度50%和最大前项数1进行关联规则分析,得到表6的药对配伍规则结果,利用可视化中心度图绘制的方式将药对关联规则展示出来,见图1、图2。最后,设定最小支持度20%、最小置信度50%和最大前项数8进行关联规则分析,得到表7所示的药组配伍规则。

表6 皮肤溃疡内服方剂的药对关联规则表

图1 最小支持度为30%、最小置信度为50%和最大前项数为1的药对关联规则图

(方形越大,则该药出现的频次越高;连线越多,代表该药组合的关联程度越高)

图2 最小支持度为30%、最小置信度为50%和最大前项数为1的药对组关联规则网络视图

(实线越粗,表示支持度越高)

表7 皮肤溃疡内服方剂的药组关联规则表

3 讨论

中医认为皮肤溃疡,是指痈疽疮疡破溃后,脓水不绝,疮口不能愈合者。溃疡首见于《周礼》:“疡医下士八人,掌肿疡、溃疡……”,且溃疡多属虚证,《外科精要》云:“溃疡内外皆虚,宜以补接为主”,陈实功也倡导补法治疗溃疡:“凡疮溃脓之后,五脏亏损,气血大虚……法当纯补,乃至多生”,治宜调补气血,醒脾健胃;外治有祛腐生肌、煨脓长肉、生肌化瘀等特色治法,可用各类去腐生肌散(膏)[6]。如溃后仍焮肿而痛者,为热毒未尽,应以清热解毒为主。

皮肤溃疡常用的中药有黄芪、甘草、人参、当归、茯苓、川芎、桔梗、白术、白芍、肉桂、防风、陈皮、白芷,当以最小置信度50%、最小支持度30%和最大前项数1进行关联规则分析,发现常用的药对有人参-黄芪、当归-黄芪、白术-茯苓、白芍-当归、川芎-黄芪、川芎-黄芪等,又设定最小置信度50%、最小支持度20%和最大前项数8进行关联规则分析,发现核心药组有“黄芪、甘草、人参、当归、茯苓、川芎、白术、白芍、肉桂”,“黄芪、甘草、人参、当归、川芎、桔梗、防风、白芷、肉桂”。可以看出以八珍汤、十全大补汤、补中益气汤、异功散为基础,达到补气养血、收敛生肌的目的。此外,桔梗、白芷均入肺经,合于皮毛,排脓生肌,修复皮肤,药理研究发现二者可抗炎抗菌、抗氧化、调节免疫功能,白芷肌肤的愈合有美白作用[7-8]。而配伍防风引药入脾,李杲云:“防风,治一身尽痛,随所引而至,乃风药中润剂也。若补脾胃,非此引用不能行。”

常用中药大多性味甘温、甘平、辛温、苦温,以补虚药居多,归经以脏为主,多为脾经,脾脏为后天之本,调补气血当以脾为先。故治疗皮肤溃疡以甘温、甘平补益之剂健脾胃、养气血为根本大法,气血充沛,皮肤溃疡自能收敛生肌而愈合;辅以辛温之药调理气机、活血通络,方可补而不滞,通利溃疡面的脉络,建立微循环使皮肤修复;久病体虚形成慢性皮肤溃疡,风热湿毒结聚于溃疡糜烂处,正如《外科正宗》云:“镰疮者,风热湿毒相聚而成”,故又佐以苦温之药燥湿敛疮,少量苦寒药物清热解毒,可预防溃疡感染。这体现了历代医家重视运用补法治疗皮肤溃疡的思想,强调补益气血、健运脾胃,灵活使用活血通络、燥湿化浊、清热解毒之法,通补并施,标本兼顾。

4 结语

随着中医药事业的改革创新,越来越多的中医学者对中医药宝库进行挖掘,而在中医药数据处理中就需要数据挖掘技术,未来数据挖掘技术在中医药领域将有更加广泛的应用前景[9]。蒯仂等[10]运用数据挖技术发现《普济方》治疗皮肤溃疡的外用方多以祛腐生肌、行气活血、清热解毒为主,基本方为轻粉、铅丹、白矾等,获得3首潜在新方对应湿热蕴结证、湿瘀夹虚证以及溃疡初期热证。费晓雅等[11]也对《疡医大全》中治疗皮肤溃疡的外用方进行挖掘分析,得出的治法也以祛腐生肌、清热解毒、行气活血为首选。由此可见,经过数据挖掘得出的结果可信度高,适用于对古籍古方的研究分析。本研究通过对《中化医方》中皮肤溃疡内服方剂进行频数统计和关联规则分析,得出了历代医家治疗皮肤溃疡的用药特点,常用的基础方药多为八珍汤、十全大补汤、补中益气汤、异功散等,重视运用补法治疗皮肤溃疡的思想,强调补益气血、健运脾胃,灵活使用活血通络、燥湿化浊、清热解毒之法,通补并施,标本兼顾。通过以上分析,临床用药规律与皮肤溃疡的虚、瘀、湿、热毒、风邪等病因病机相符合,对于临床上制定皮肤溃疡的治法方药以及中医制剂研发有参考价值。

摘要: 目的 研究皮肤溃疡内服方剂的用药规律,为临床上制定皮肤溃疡的治法方药以及中医制剂研发提供一些参考依据。方法 统计《中华医方》中皮肤溃疡内服方药,并分别查出其类别、功效、药性、药味及归经,运用Excel、Weka 3.8、UCINET与NetDraw、Cytoscape 3.6.1对数据进行统计分析。结果 共纳入溃疡内服方剂26首,用药77味,常用黄芪、甘草、人参等13味药,大多性温味甘温、甘平、辛温、苦温,多以补虚药为主,主归脾肺心经三经,肝肾胃经次之。根据高频中药的关联规则分析,得到药对如人参-黄芪、当归-黄芪、白术-茯苓等,发现核心药组有“黄芪、甘草、人参、当归、茯苓、川芎、白术、白芍、肉桂”,“黄芪、甘草、人参、当归、川芎、桔梗、防风、白芷、肉桂”。结论 《中华医方》中皮肤溃疡内服方剂的基础方药多为八珍汤、十全大补汤、补中益气汤、异功散等,重视运用补法治疗皮肤溃疡的思想,强调补益气血、健运脾胃,灵活使用活血通络、燥湿化浊、清热解毒之法,通补并施,标本兼顾。

关键词:皮肤溃疡;中华医方;数据挖掘;用药规律